賃貸住宅には必ず設置されている「避難はしご」何のためにあって、どう使うのか・・・

そこを理解していないと、いざという時に使用する事ができず、お金をかけた飾り、つまり「無駄」になりかねません。

そうならない為にも「避難はしご」の正しい用法をお伝えしてまいります。

目次

避難はしごとは?

「避難はしご」は、はしごを降ろして避難する避難器具です。玄関から出れなくなった時や、エレベーターや階段が使えなくなった時のために設置されております。

「避難はしご」金属製と金属製以外のものがありますが検定対象になっているのが「金属製避難はしご」です。「金属製避難はしご」は使用形態から以下の通りに分類されます。

①固定はしご

建物自体に固定されているはしごです。常時使用可能なタイプと伸縮性で使用時にはしご形状に早変わりするタイプがあります。

②立てかけはしご

建物に立てかけて使用するはしごです。普段は収納されており、緊急時は持ち出して上階にかけて使用します。

③吊り下げはしご

上階から下へ吊り下げて使用します。構造により折りたたみ式、伸縮式、ワイヤーロープ式及びチェーン式があります。更に、通常時はバルコニーの床下に格納されており、蓋を開くと下階に降りるためのはしごが出てくるタイプをハッチ用吊り下げはしごと言います。マンションの避難はしごはこのタイプが多いです。

避難はしごの名称

「金属製避難はしご」は以下の部品から構成されています。

⑴取り付け金具

はしごを建物に取り付ける部分です。(吊り下げはしごの場合は吊り下げ金具)

⑵縦棒

はしごの主構成部品です。この長さがはしごの長さになります。

⑶横桟

こちらもはしごの主構成部分です。避難する際、手や足を掛けるのに使用します。

⑷保安器具

はしごを収納状態から使用状態にする展開動作時の衝撃荷重からはしごを保護します。また、振動などで不作為に作動しない為に設けられています。

⑸突子

吊り下げはしごを建物より10センチ以上離すためのものです。十分に踏み足が横桟にかかる様にします。

避難はしごの使い方

「避難はしご」使用するのは緊急時のみですので実際に使った事があるという方はとても少ない事と思います。私も長年マンションに住んでますが一度も使用した事がありません。使わないに越した事は無いですが、もしもの場合に備えて使い方は把握しておきましょう。

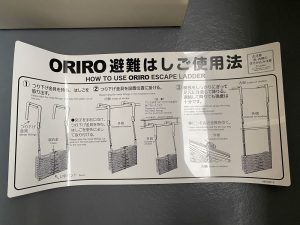

マンションタイプでよく見かけるハッチ用吊り下げはしごの使用方法は以下の4ステップになります。

①蓋を開ける ②蓋を固定する ③はしごを下に落とす ④はしごを使って下に降りる

弊社も採用している吊り下げの折りたたみ式の場合は、吊り下げ部分を取り付けて収納バンドを外方向に引き離すとはしごが速やかに降下します。

いずれのはしごにも表(利用者が実際に降りる側)と裏(防火対象物の壁面に接する側)があります。誤って表裏を逆に掛け渡した状態で展長し突子の側に足を掛けると大変危険ですのでご注意ください。

また、スムーズに避難する為に「避難はしご」の上に何も置かないという事も重要です。ベランダがもので溢れてしまっている場合や鉢植えなどが並んでいる場合は、「避難はしご」の上を避けてある程度動けるスペースを確保しておきましょう。

予め避難はしごの使い方を確認

緊急時に焦らず正しい使い方ができますように!!!

「避難はしご」の必要性や存在を理解し、この記事が緊急時の手助けになれば幸いです。

- この記事を書いた人

-

北川 まな

北川 まな - 娯楽雑誌編集部を経て現在はフリーランスWEBライター。 育児をしながらイベントMCとライターの二足のわらじを履いて活動しています。 子どもの頃から本を読むのが好き、今でも活字を読むことが生活の一部、同時に自分でも文章を書くのが好き。とにかく活字が好きです。 MC、リポーターに経験を活かしてインタビュー記事と取材記事が特技。 「企画・取材・執筆」などを複数のメディアで行っています。

- 「暮らす」カテゴリの最新記事